Die Landes- Heil- und Pflegeanstalt Nietleben- ein vergessener Pionier

Ob Besessenheit, Ungleichgewicht der Säfte oder Stoffwechselstörung im Gehirn – genauso unterschiedlich wie die Annahmen über die Ursachen von Geisteskrankheiten waren auch die Behandlungsmethoden psychischer Erkrankungen – in der Antike durch Lesen anspruchsvoller Texte, vom 15. bis 17. Jahrhundert durch Folter und Verbrennung, im 17. und 18. Jahrhundert durch Zuchthäuser, die eher Gefängnissen als Krankenhäusern ähnelten. Erst die „No-Restraint“-Bewegung, zu deren Vorreitern u.a. die Heilanstalt Nietleben gehörte, brachte die Verbannung der physischen Gewalt aus den Therapiemaßnahmen. Als die viertälteste in Deutschland wurde die ehemals Königlich-Preußische Provincial-Irrenanstalt Nietleben von dem Architekten Gustav Spott nach Vorgaben des ersten Anstaltsdirektors Heinrich Damerow (*28. Dez. 1798; †22. Sept. 1866) entworfen und gebaut.

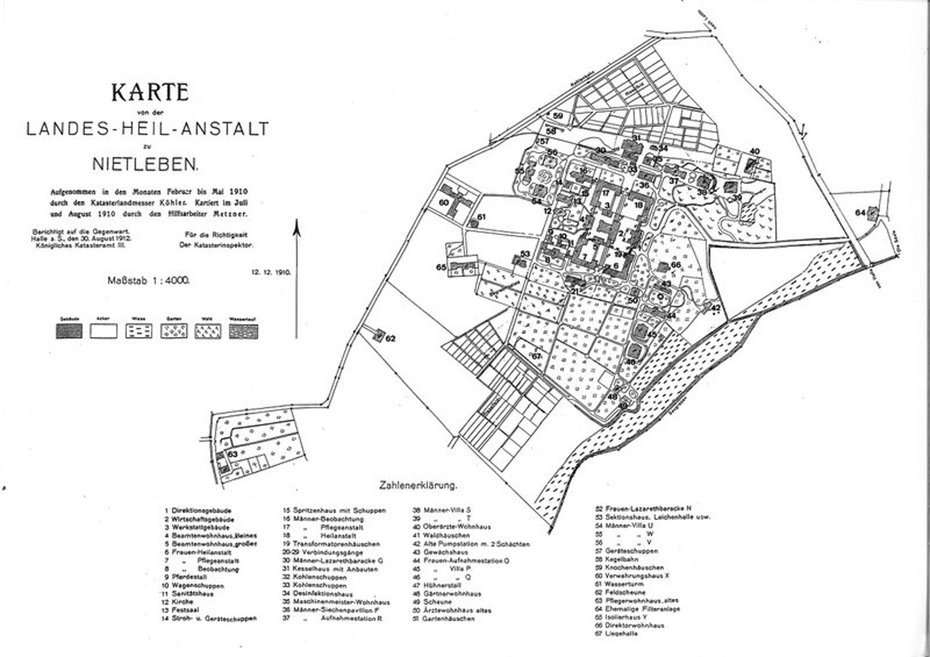

Auf dem etwa fußballfeldgroßen Areal begann 1835 der Bau eines spätklassizistischen Ensembles, bestehend aus sechs Gebäuden. Symmetrisch angelegt, wurde die querrechteckige Anlage in eine Heil- (östlicher Teil) und eine Pflegeanstalt (westlicher Teil) unterteilt. Die Begrenzung des Areals stellten vier winkelförmige, teils giebelständige Putzbauten mit hofseitigen Korridoren dar, in deren Mittelachse sich zwei weitere Gebäude befanden, zum einen das Wirtschaftsgebäude mit Küche, Kessel- sowie Badehaus und zum anderen ein Gebäude mit Wohnungen für den Anstaltsdirektor und Ärzte. Die Korridorbauweise war nicht nur für die Patienten von Vorteil, weil diese erleichterten Zugang zu sanitären Einrichtungen hatten, sondern ermöglichte Ärzten und Pflegern uneingeschränkten Zugang und Überwachung der Patienten.

Zwar handelte es sich bei der Heilanstalt Nietleben um eine gemeinsame Unterbringung von, in der Zeit sogenannten, „Heilbaren“ und „Unheilbaren“, jedoch mit einer klaren räumlichen Trennung nach Heil- und Pflegetrakt, Standeszugehörigkeit und dem Geschlecht. Männer waren im nördlichen, Frauen im südlichen Teil der Anlage untergebracht. Zusätzlich gab es Isolierhäuser für Tobsüchtige, die als Annexe den Pflegehäusern rückwärtig angefügt waren. Insgesamt war die Anstalt auf 300 bis 400 Insassen ausgelegt und nahm ihre Arbeit nach langer Bauzeit erst am 1. November 1844 auf. Heinrich Damerow, der die Leitung der Anstalt bis zu seinem Tod innehatte, forderte bei der Behandlung psychisch Kranker eine ganzheitliche Herangehensweise, die den Menschen als Einheit von Leib, Seele und Geist verstand. Das und die schlechten sanitären Verhältnisse sowie fehlende Gemeinschaftsräume der damals häufig adaptierten Anstalten, wie alte Klöster oder Schlösser, hatte Damerow zur Konzeption der neuen Anstaltsanlage bewogen. Noch unter seiner Leitung wurde auf dem Areal 1864 von Friedrich August Ritter im Stil der Berliner Schinkelschule die Anstaltskirche errichtet: ein schlichter Backsteinbau mit Rundbogenfenstern und einem schlanken, nicht besonders hohen oktogonalen Turm.

Damerows Nachfolger Johannes Moritz Koeppe (*26. Mai 1832; †30. Jan. 1879) ging während seiner Amtszeit (1867 bis 1879) einen Schritt weiter und verfolgte die Open-Door-Strategie, welche den Patienten ermöglichte, die ästhetisch angelegten Außen- und Innenhöfe zu nutzen und Garten- und Feldarbeiten sogar als Therapiemethode einsetzte. Die rapide steigende Anzahl der Patienten machte in den 1870er Jahren Erweiterungsbauten, wie die Patientenvillen, nötig. Angelegt im Pavillonstil war es allen Patienten möglich, aus ihrem Zimmer auf die Landschaft zu blicken. Unter der Leitung von Julius Eduard Hitzig (*06. Feb. 1838; †20. Aug. 1907), 1879 bis 1903, entstanden bis 1894 weitere Patientenvillen im Schweizerhausstil, Pflegeheime, ein Festsaal, ein Direktorenwohnhaus im Landhausstil sowie Angestelltenwohnhäuser. Vierter Anstaltsdirektor war Friedrich Wilhelm Richard Fries (*23. Okt. 1845; †18. Sep. 1928) von 1903 bis 1912. Sein Nachfolger und damit der letzte Direktor war Berthold Pfeifer (*23.07.1871; †05.08.1942), der aus der Anstalt ein Zentrum für die Behandlung von Patienten mit progressiver Paralyse machte. Zudem beherbergte sie zwischen 1917 und 1923 ein Sonderlazarett für Hirnverletzte.

1935 musste die Heilanstalt eher unfreiwillig die Arbeit einstellen, da diese von Nationalsozialisten aufgelöst, ausgeräumt und das Areal der benachbarten, gerade entstandenen Kaserne der Luftwaffe angegliedert wurde. Viele Patienten wurden dabei in andere Anstalten „verlegt“ und fielen der nationalsozialistischen „Euthanasie“ zum Opfer. Von April bis Sommer 1945 wechselte die Heilanstalt Nietleben abermals ihren Besatzer, nämlich zu der US-Armee, die die Anstalt für kurze Zeit besetzte. 1945 bis zu ihrem Abzug 1991 war eine Garnison der Sowjetarmee in Nietleben stationiert. In dieser Zeit lebten bis zu 9000 Soldaten mit ihren Familien auf dem Gelände. Ganz dem Gedanken widersprechend, mit dem die Heilanstalt einst ihre Türen öffnete, wurde das gesamte Areal mit einer hohen Mauer umgeben, die die Bewohner nahezu hermetisch von der Umwelt abriegelte.

Doch wie sieht es heute mit der Landes-, Heil- und Pflegeanstalt Nietleben aus? Nachdem Anfang der 90er Jahre Isolierhäuser, Wirtschaftsgebäude und Arkadengänge abgerissen wurden, entbrannte über die Zukunft der ehemaligen Heilanstalt ein Streit. Die einen sehen in den Bauwerken die medizinhistorische Bedeutung, die anderen lediglich alte Gebäude, deren Bausubstanz stetig maroder wird. Da bis 2003 kein neuer Nutzer in Sicht war, wurde die Entscheidung in das Ermessen der Oberen Denkmalschutzbehörde am Regierungspräsidium Halle gelegt. Dort wurde 2003 letztendlich der Abriss beschlossen. 2006 musste der Komplex trotz zahlreicher Proteste und Alternativvorschläge dem Bau eines Technologie- und Gründerzentrums, dem TGZ, weichen. Im September 2012 begann die Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien, GWG, die Sanierung der drei verbleibenden Villen mit den Nummern 207, 210 und 211. Dort entstehen nun aus ehemaligen Patientenunterbringungen 42 voll möblierte Ein- bis Zweiraum-Appartements zwischen 28 und 52 m². (Bild: Lageplan der Heilanstalt Nietleben um 1910)

(Nelly Obholz, Kulturfalter März 2013)